Забытый Западный фронт Гражданской. Горячие эстонские парни

- 27 октября 2023 02:01

- Валентин Лазарев, журналист «Ридуса»

Сразу после октября 1917 года в Эстляндской губернии России воцарилось двоевластие — в Ревеле (ещё не Таллине) заседали большевистский исполком советов Эстляндии и её же буржуазный Земский совет, которые периодически предавали друг друга нерукоподаванию и распускали. 24 февраля 1918 года верх вроде бы взяли Земский совет и его ополченцы, провозгласившие независимость Эстонии… Но ровно на один день, после чего в Ревель вступила армия кайзера Вильгельма II и «выгнала всех из леса». Эстонские земли стали частью остзейско-немецкого Балтийского герцогства под протекторатом Германии.

Но после поражения Второго рейха в мировой войне и Компьенского перемирия как сдуло и герцогство, и прикрывавшие его германские штыки. Теперь прежние стороны борьбы за власть в Эстонии, представленные соответственно ЦК эстонских секций РКП(б) и Временным правительством, созданным Земским советом, готовились воспользоваться ситуацией и побороться каждая за свой проект национальной судьбы.

В углах ринга

В начале ноября 1918 года под Петроградом большевики сформировали отдельную 7-ю армию Северного фронта из двух дивизий, которой как раз и предстояло очистить Эстонию от германских сил и сторонников независимости. В армию входили около восьми тысяч человек при 58 орудиях и 285 пулемётах, а в середине ноября перед наступлением к ней прикомандировали сразу несколько частей из латышей и эстонцев.

В оперативном подчинении командования 7-й армии находился Действующий отряд Балтийского флота — все реально боеспособные корабли, и в числе прочих даже шесть подводных лодок.

Об эстонских отрядах под красным флагом есть смысл поговорить отдельно. Ещё 12 марта 1918 года в Петрограде началось формирование Ревельского эстонского коммунистического отдельного батальона, который менее чем через полгода разросся до полка. В том же году появились ещё три «эстонских коммунистических» полка — Юрьевский, 14-й Нарвский и 2-й Феллинский, которые уже с осени участвовали в боях за «освобождение мирового пролетариата» на различных фронтах.

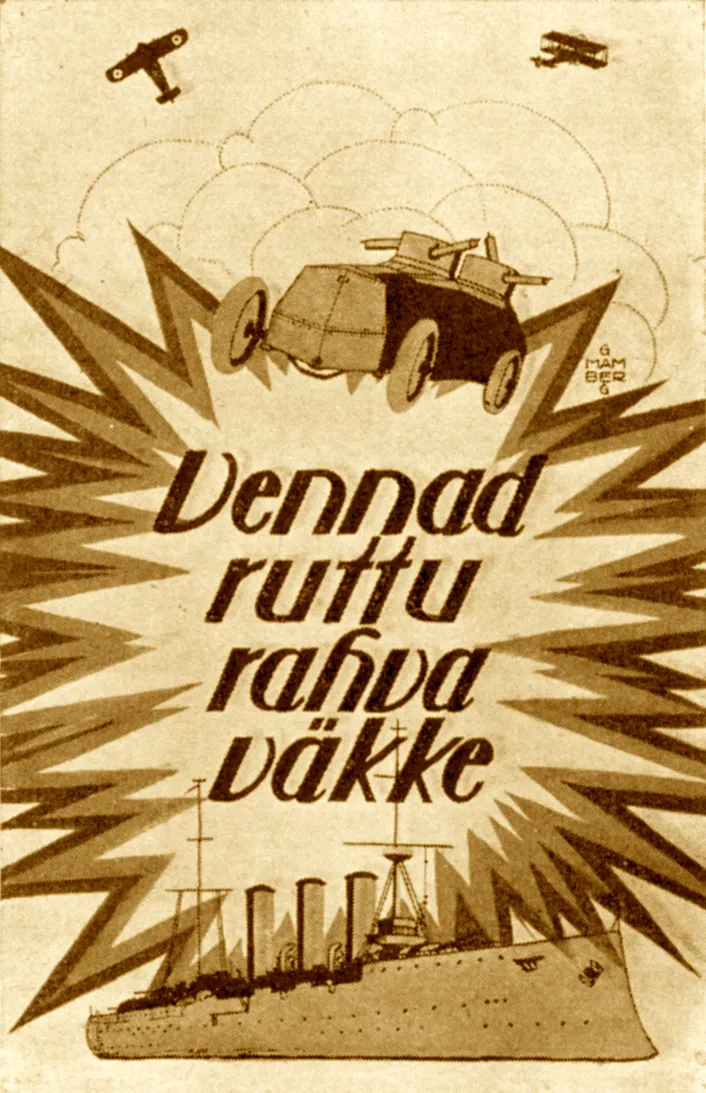

Между тем в Таллине Временное правительство Эстонии, еще толком не вступившее в свои права, 16 ноября только-только успело объявить о наборе добровольцев в Эстонскую народную армию (Eesti Rahvavägi). Но ставка на добровольцев, так же как и в соседней Латвии, себя не оправдала: за месяц под сине-чёрно-белое знамя пошли служить только 1238 человек. Даже против не самой большой советской 7-й армии это было несолидно. Пришлось эстонским «временным» 28 ноября вводить в стране воинскую повинность.

Первоначально армия состояла из одной дивизии (шесть пехотных полков, артиллерийский полк и инженерный полк), которой командовал генерал-майор Тыниссон. Поэтому во время горячих дел эстонским вооружённым силам приходилось опираться на иностранную подмогу — сперва на немецкую, потом на финско-английско-белогвардейскую.

Натиск на северо-запад

В итоге к началу советского наступления Нарву оборонял в первую очередь 405-й пехотный полк германского рейхсвера. Эстонские «регуляры» были на стадии формирования, и поэтому молодая капиталистическая республика была представлена прежде всего ополченцами из так называемого Кайтселийта, среди которых были даже гимназисты — солдаты-подростки типа Аркадия Гайдара или Гайто Газданова в Гражданскую были буквально у всех армий.

Немцы и эстонцы 22 и 28 ноября успешно отбили лобовые атаки 6-й стрелковой дивизии, которую послал штурмовать Нарву советский командующий Искрицкий. Но то, что не удалось с суши, было осуществлено с моря. 28 ноября Действующий отряд флота высадил в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу) десант в полтысячи штыков — большей частью эстонцев под командованием В. Пусса, который без всякого сопротивления занял позиции к северо-западу от города.

Александр Широкорад утверждает, что десант планировался также в Таллине, но не состоялся: ввиду полнейшей «революционной дисциплины» в тогдашнем Кронштадте советским кораблям не хватило горючего для похода на Таллин.

Феллинский и Юрьевский полки тем временем снова пошли в атаку с востока. Видя, что их окружают, немцы всем 405-м полком с целым бронепоездом покинули Нарву. За ними последовали и эстонские формирования, которым без прикрытия старшего остзейского брата делать там было решительно нечего. Победа в первом советско-эстонском сражении осталась за красными.

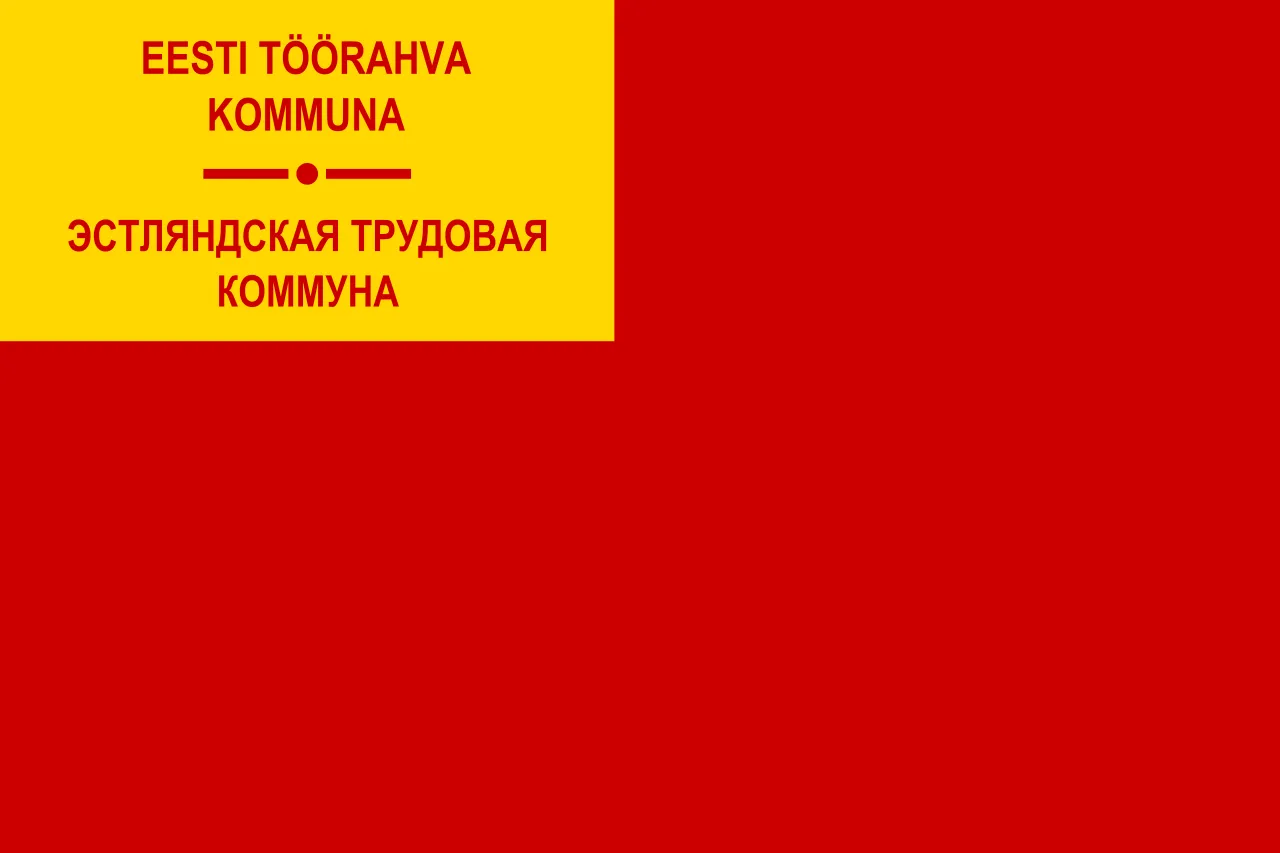

Уже на следующий день в Нарве была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна во главе с эстонскими же коммунистами. Все военные действия против Таллина в дальнейшем велись от её имени — РСФСР ещё в августе отказалась от претензий на верховную власть в Эстонии.

На юго-востоке — в районе Верро (Выру), Валги и Юрьева (Тарту) частям 7-й армии противостоял белогвардейский Северный корпус, наспех сколоченный под эгидой немецкого командования во Пскове осенью 1918 года. Но, оставив город 25 ноября под ударами красных, отряды корпуса оказались в тяжёлом положении. Они отступали практически без единого командования, продовольствия, боеприпасов. Тем не менее беляки совместно с эстонцами принимали участие в боях с Красной армией и партизанами при Мыйзакюле и Абья-Палуоя. Восточная группа корпуса под командованием небезызвестного Станислава Булак-Балаховича участвовала в обороне Тарту.

К 8 декабря красные заняли весь перешеек между Балтикой и Чудским озером и закрепились на юго-востоке страны с городом Выру. 15 декабря силы ЭТК вступили в Везенберг (Раквере) и Кунду. 17 декабря советские войска взяли приграничную с Латвией Валгу, а 20 декабря местные подпольщики подняли восстание в Юрьеве (Тарту).

«Здесь солдаты просто бегут, и больше ничего. В бегство их обращают даже три-четыре большевика, и притом совершенно пассивных», — докладывал командующий эстонским Нарвским фронтом 19 декабря.

Поначалу многие эстонцы искренне болели «за революцию и за подполье», ведь перед этим германская администрация вернула сельскохозяйственные земли немецким аристократам и существенно увеличила рабочий день на фабриках. В начале наступления 7-й армии, 20 ноября, таллинское подполье организовало общегородскую забастовку. В городках вроде Кунды на Нарвском фронте отряды рабочих постреливали в спину уходящим войскам Тыниссона и немцам.

«Наша армия должна была воевать также против внутреннего врага, который окружал ее со всех сторон. <...> Усталые, голодные, заходили они на хутора просить хлеба, но им ничего не давали. Когда же они говорили, что они красные, то сразу же им выносили хлеб и прочее», — вспоминал «отец эстонской нации» Константин Пятс уже в следующем, 1919 году.

2 января 1919 года красные эстонцы, несмотря на чехарду в штабе 7-й армии, сменившей за месяц с небольшим трёх командующих, полностью овладели востоком и югом страны и стояли уже в 35 километрах от Таллина. Казалось, что эстонская столица вот-вот свалится в руки Ленина и Троцкого вместе с Ригой и Вильно.

Искусство создавать себе врагов

Тем временем правительство Эстляндской трудовой коммуны входило во вкус строительства новой социалистической Эстонии.

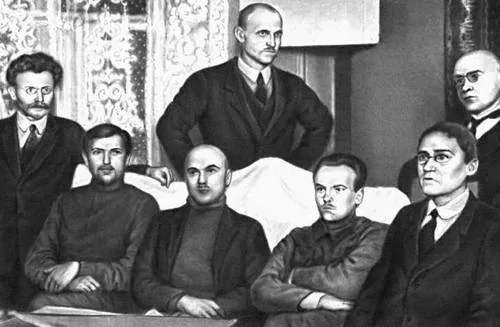

На заседании временного ревкома Эстонии и ЦК эстонских секций РКП (б), на котором была учреждена «трудовая коммуна», был избран и совет ЭТК. Председателем оного и лидером новоявленной соцстраны стал Ян Анвельт, бывший сельский учитель, литератор и революционер со стажем аж с 1904 года. В руководство коммуны был избран и лидер таллинского подполья Виктор Кингисепп (в честь которого теперь называется соседний с Эстонией российский город Ямбург), но, скорее, для проформы. Зато его жена стала директрисой телеграфного агентства ЭТК.

Лидеры советской Эстляндии быстро повели тотальную национализацию всех крупных предприятий — Кренгольмской мануфактуры, металлургических и электротехнических заводов в Нарве и Юрьеве, железной дороги. А главное — земель, которые побросала остзейско-немецкая знать, уезжая на запад вместе с отступающими «белоэстонцами». В промышленности был восстановлен восьмичасовой рабочий день.

Красные завязали торговлю с РСФСР и нарождающейся советской Украиной по схеме «текстиль в обмен на продовольствие и табак». 8 декабря Москва как раз официально признала «прекрасную Эстляндию будущего» и предоставила ей заём на десять миллионов рублей, который потом увеличила до пятидесяти миллионов.

«Вы должны знать, что с нашей стороны вам обеспечена полная поддержка. Если вы в этом усомнитесь когда-либо, это будет грешно», — писал Сталин (тогда — нарком по делам национальностей) в те дни Яну Анвельту.

Любопытно, что будущий «лучший друг физкультурников» в этом письме перевирал фамилию эстонского наркома народного хозяйства Ханса Пегельмана, упорно называя его «Печеньман».

Как раз в сфере ответственности «Печеньмана» трудовые коммунары допустили одну из похоронивших их критических ошибок. Эстонские коммунисты оказались существенно хардкорнее своих российских товарищей в вопросе о земле. Если в РСФСР по Декрету о земле казённые, частные, церковные и прочие владения поступали в «общенародный земельный фонд», то в ЭТК никто «землю крестьянам» не отдавал, сразу формируя на бывших баронских мызах казённые хозяйства. «Господи, а разговоров-то было…» — подумали эстонцы.

«Одинаковые были и ошибки деятелей Белого движения и руководителей Эстляндской трудовой коммуны. Первые ратовали за восстановление „неделимой“ России и дореволюционных социальных отношений, вторые — за создание на базе баронских поместий сельскохозяйственных коммун. Основная масса населения и огромной России, и маленькой Эстонии — крестьяне. Их поддержка обеспечила победу и Ленину, и Пятсу», — вспоминал участник событий старый эстонский большевик Николай Сальм.

Кроме того, ЧК Эстляндской трудовой коммуны с якобинским остервенением искореняла в Эстонии все религиозные конфессии в любых проявлениях. 10 декабря 1918 года официальная Нарва объявила о выселении из страны всех священнослужителей как «распространителей ложного учения», а через два дня — о запрете любых богослужений под страхом смертной казни, чем в России, опять же, не пахло даже в тридцатые годы.

«Русский тартуский комендант дал разрешение на проведение обряда крещения в русской церкви, в то время как эстонцы выбросили священника из церкви», — сообщала в январе 1919 года газета Maaliit.

ЭТК сурово зачищала как «родное» лютеранское, так и русское православное духовенство. Среди казнённых в «советскую» зиму 1918–1919 года в Нарве, Раквере и Тарту значатся пасторы Готхильф Траугот Ганн, Вильгельм Шварц, Мориц Вильгельм Пауль Шварц, Карл Иммануил Гессе, православный епископ Ревельский Платон (Кульбуш) и его подчинённые — протоиереи Николай Бежаницкий, Михаил Блейве, Александр Брянцев, Константин Дорин, священник Сергий Флоринский и другие.

Кстати, свои декреты и другие нововведения нарвское правительство провозглашало всегда в конфискованных и национализированных кирхах. Скорее всего, в условиях промозглого балтийского декабря церкви просто были самыми удобными местами для митингов и собраний.

Разумеется, сторонники подхода «только массовые расстрелы спасут Родину» не ограничивались пасторами и попами. В лесу Палермо под Везенбергом в декабре — январе 1918–1919 года, по разным оценкам, ЧК ЭТК вывела в расход от 60 до 82 человек, включая пятерых местных баронов. В уезде Ида-Вирумаа (в который входит Нарва) в то же время были ликвидированы 150 человек. В Тарту новые эстонские власти в 1919 году сообщали о 305 расстрелянных чекистами. Для маленькой прибалтийской республики цифры действительно впечатляющие.

«Кто были эти исполнители чудовищных зверств? Прежде всего, эстонцы, поскольку русские не горели желанием выносить смертные приговоры, выжимать деньги, арестовывать, осквернять святые места», — отмечает Maaliit.

Всё это вело к тому, что симпатии эстонцев юга и востока стали разворачиваться от красной Нарвы в сторону белого Таллина, который уже готовился снова ринуться в бой.

Эстонская реконкиста

Пока отряды 7-й армии приближались к Таллину, Временное правительство Константина Пятса стягивало под свой сине-чёрно-белый флаг все возможные эстонские и иностранные силы. Всеобщая воинская повинность вместо пафосных игр в добровольчество позволила «белоэстонцам» мобилизовать к 15 декабря более девяти тысяч человек. Это уже было сопоставимо с советскими войсками на территории страны.

Кроме соотечественников, эстонцы охотно зазывали воевать за себя всех кого только можно. 6 декабря командир Северного корпуса белых полковник Г. фон Нефф, выписанный в Таллин из Риги, заключил договор о сотрудничестве с эстонским военным министром Юринэ, по которому прибалтийское правительство брало под командование и на содержание четыре тысячи человек. Эстонский историк Игорь Копытин пишет, что корпус был не единственным белогвардейским отрядом на службе нового государства. Существовали также Ревельский русский добровольческий отряд генерал-майора Геннингса, 1-й Ревельский офицерский партизанский отряд подполковника Бадендика и несколько русских батальонов в составе эстонских частей.

Пятс заручился поддержкой и братской Финляндии. 10 декабря 1918 года Хельсинки предоставил Таллину заём на десять миллионов марок, а 30 декабря в Таллин начали прибывать финские добровольцы — Первый добровольческий финский отряд и полк «Сыновья Севера». Шведские и датские добровольцы подоспели позже, уже весной, и было их в общей сложности не более четырехсот.

Но самым ценным дипломатическим «приобретением» правительства Эстонии стал союз с Англией взамен немцев, очистивших территорию Эстонии уже к 9 декабря. 12 декабря 6-я эскадра британского флота во главе с адмиралом Синклером прибыла в Таллин, а уже через три дня начала систематический обстрел правого фланга 7-й армии. После 20 декабря к флоту его величества присоединился могущественный флот Эстонии в лице канонерской лодки «Лембит» (ранее она, полученная от немцев, ходила под Андреевским флагом как «Бобр»).

23 декабря для противостояния англичанам советское командование создало на Балтике «отряд судов особого назначения Балтфлота» в составе линкора «Андрей Первозванный», крейсера «Олег» и эсминцев «Автроил», «Азард» и «Спартак». Отряд обладал большим перевесом в огневой мощи над эскадрой Синклера, и предполагалось, что он вышвырнет британцев из Таллина или потопит на рейде. Параллельно красное подполье в эстонской столице должно было поднять восстание.

Но весь план запорол командующий отрядом, один из лидеров кронштадтских большевиков Фёдор Раскольников (Ильин). Хотя по матери Раскольников был потомком героя Чесмы, командовать в морском сражении у него получалось как-то не очень. Корабли действовали порознь, и их капитаны не знали всего плана таллинской операции. В результате эсминцы «Спартак» и «Автроил» были захвачены англичанами поодиночке, успев нанести «врагам мирового пролетариата» лишь незначительный урон.

Пленных матросов эстонцы заключили в концлагерь на острове Нарген (Найссар), где 36 из них сразу расстреляли. В Таллине «Спартак» и «Автроил» были переданы эстонцам и вскоре вошли в строй ВМФ молодой капиталистической республики под именами «Леннук» и «Вамбола». Раскольников же поехал аж в Лондон, в Брикстонскую тюрьму, где и пребывал, пока в мае 1919 года Совнарком не обменял его на группу пленных британских офицеров.

Таким образом, ещё продвигаясь вперёд на суше, красные уже терпели поражения на море — предвестники будущего отступления. До конца Гражданской войны Балтийский флот и носа не показывал в западной части Финского залива.

К началу 1919 года в эстонской армии имелось уже более 13 тысяч человек, в том числе около пяти тысяч на фронте, при 26 полевых орудиях и 147 пулемётах. С декабря верховным главнокомандующим вот этого вот всего был назначен Йохан Лайдонер — бывший подполковник русской службы, участник Первой мировой. И 6 января начался «контрнаступ», в отличие от актуального украинского аналога успешный.

На Нарвском фронте эстонцам ассистировал британский и свежезахваченный собственный флот (причём эскадру Синклера заменила более мощная эскадра адмирала Коуэна), а на Юрьевском — партизанские отряды, крупнейшим из которых командовал деятель с до боли русскоязычной фамилией Юлиус Куперьянов.

Первые результаты наступления стали заметны уже через несколько дней. 11–12 января эстонцы восстановили свой контроль над Кундой и Раквере. 14 января партизаны-куперьяновцы и регуляры отбили Тарту (советские авторы утверждают, что сразу после этого в городе казнили 360 «большевиков» и «сочувствующих»).

На Нарвском фронте Лайдонер перенял тактику, с помощью которой советская армия взяла Нарву: сочетание продвижения основных сил по суше с десантами в тыл. Первые такие опыты белоэстонцы провели в конце декабря, а 17–19 января таким способом вновь заняли Нарву. В десантных операциях активно участвовали финские добровольцы.

Большая часть белогвардейских сил в Эстонии находилась на отдыхе и переформировании, но новый командующий Северным корпусом полковник Дзерожинский направил на Юрьевский фронт сводный отряд под руководством Станислава Булак-Балаховича. На Нарвском фронте русские беляки были представлены эскадроном Бибикова.

30 января армия Лайдонера перерезала железную дорогу Валка — Псков, и уже 1 февраля красные вынуждены были оставить Валгу и Выру, а 4 февраля эстонцы заняли аж Печоры. Командование РККА предпринимало ещё две попытки снова «зайти» в Эстонию (в феврале и в апреле 1919 года, причём наступало не только с юго-востока, но и со стороны Латвии), но обе они провалились.

Эстония стала не только независимым государством, но и плацдармом для будущей Северо-западной армии генерала Юденича в её походах на Петроград. А администрация Эстляндской трудовой коммуны перебралась в Псков, а затем в Лугу, стала правительством в изгнании и даже строила амбициозные планы индустриального развития неконтролируемой страны. 5 июня 1919 года она самораспустилась. Красные эстонские стрелки, напротив, ещё успели повоевать за революцию на всех остальных фронтах гражданской — от колчаковского до махновского.

- Телеграм

- Дзен

- Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Войти через социальные сети: